相手に1枚でビシッと伝わる図が書きたい!

複雑な情報をわかりやすくビジュアル化したい!

そう思う方に、まずオススメしたいのが「頭が良くなる図解思考の技術」です。

頭の中にあるモヤモヤ情報や、紙に書き出した文字の羅列を、スッキリ1枚の図で表現するための方法が基礎から説明されています。

[カラー改訂版]頭がよくなる「図解思考」の技術

どんな内容なのか、簡単に紹介します。

目次

「頭が良くなる図解思考の技術」の対象は?

この本の対象となるのは、仕事で提案書や企画書を書くビジネスパーソン、論文を書く学生です。一応、文章で書けるけど、絵で表すのがちょっと苦手な人は特にオススメです。

文字通り「図解技術」なので、文章や会話の内容から、どうやって図に起こすかという思考のプロセスを学べます。

ひとことで言うと、”ロジカルに学ぶビジュアル化(作図法)”という内容の本です。

基本は「四角形」と「矢印・線」を使えるようになる

最初のステップは、あらゆる物事を「四角形」と「矢印・線」で表現できるようになることです。人でもモノでも事柄でも、二つの対象に関係性があれば、四角と矢印(線)で表せます。

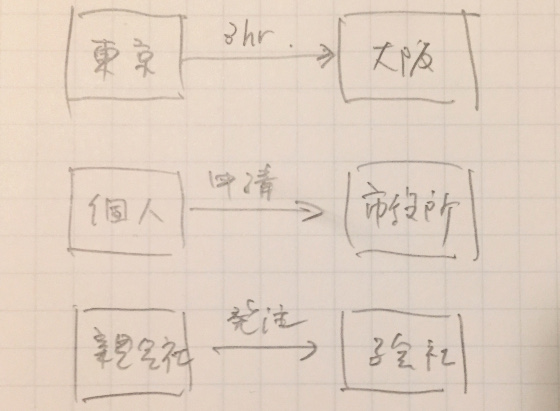

例えば、次のようなものです。

- 「東京」から「大阪」まで3時間

- 「住民(個人)」が「市役所」に申請書を提出

- 「親会社」が「子会社」に発注

関係性が出てきたときに、四角と矢印でつなぐ習慣をつけていけば、少しずつ鍛えていくことができます。

こんな風に、とにかく描くことです。

これが第一歩です。

汚い図になったとしても面倒くさがらずに続けていけば、三つ、四つと増えたときにも描き表せるようになります。

複雑な構成図や関係図も、小さな関係の集まりですので、まずは一つ一つの関係を表すことの積み重ねが大切です。

そのうち図を描こうと思うのではなく、手が自然に動いていきます。

あとは四角形の形を変えたり、矢印や線の太さや種類を使い分けたりするだけで、表現の幅がぐっと広がります。

6つのフレームワークを使い分ける

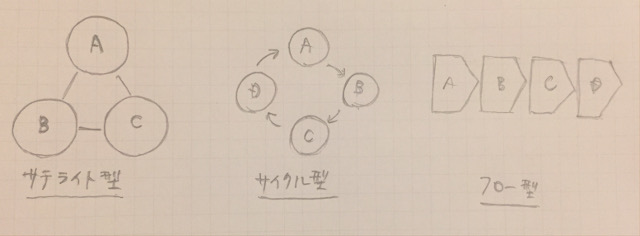

「頭が良くなる図解思考の技術」では、図解要素として6つのフレームワークが紹介されています。

- ツリー型

組織や情報の階層構造を示す - マトリックス型

異なる2軸の組み合わせで要素を整理する - フロー型

行動、手順、業務プロセスを時間経過とともに可視化する - サテライト型

一つも外せない重要な要素の相互依存関係を示す - サイクル型

何度も循環させ、より質や量を高めるカイゼンの形を示す - グラフ型

現状の定量分析と一般的な傾向値を示す

この中で、ツリーやマトリックス(表)、グラフは学ぶというよりも、必要に応じて作るケースが多いと思います。

図解として意識しないと表現できないのが、サテライト型、サイクル型、フロー型です。以下のようなものです。

もちろん手順などは、フロー図ではなく、箇条書きでも書けます。

しかし、「手順の一部は他社が実施する」とか「重要なのはこの部分です」というように、さらに要素を追加したい時は、ビジュアル化されていればわかりやすく描き込めます。

描ける図要素を増やしていく

基本的なことができれば、さらにちょっとしたイラスト風のビジュアル要素を描けるようになると、見る人の関心を引いたり、心理的な負担を軽くしたりすることができます。

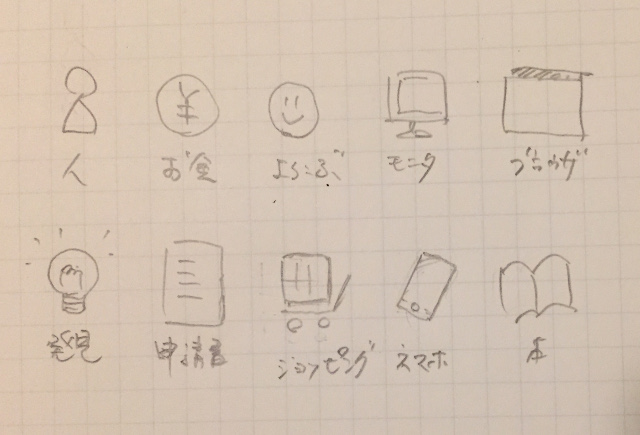

私の方で、いくつか描いてみました。

このレベルでOK。凝った描き込みをすればするほど、理解する側に与える情報も多くなるため、シンプルな表現で良いと思います。

図解の例題を解いて、スキルを磨く

この本の優れているところは、書籍の後半で例題が用意されていることです。

(例)

5月25日、赤坂工場の運用責任者に生産ラインの説明を受けることになりました。

「こちらの工場では、原材料から完成まで大体4日かかってるんです。

月に20万台くらいをこの工場から出荷しています。

うちのグループの中では、2番目に大きな工場ですよ。…(以下略)」

例えば、上記のような問題文があり、この問題文を図解するならどうすれば良いか。ロジカルな解説とともにビジュアル化されていく過程を見ることができます。

なるほど、図か描ける人ってこうやって考えているんだという、考え方のトレースができます。

とにかく、キレイでなくても良いので描き慣れること。

私も考えながらノートに描き続けたことで図解技術が上がりました。

左脳(論理的思考)と右脳(ビジュアル)が同時に鍛えられる、きっかけの1冊として良いと思います。